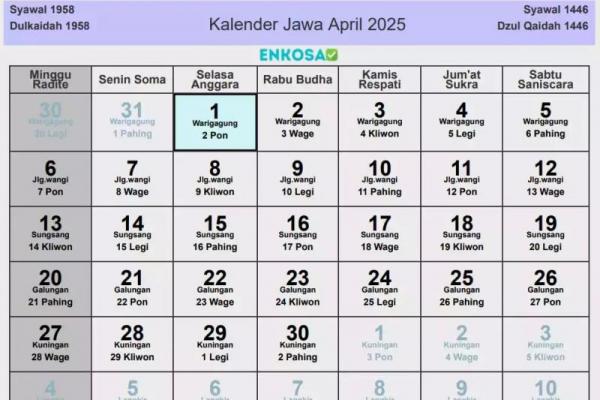

Syawal dalam Kalender Jawa (Foto: Enkosa)

Jakarta, Jurnas.com - Bulan Syawal, dalam sistem penanggalan Jawa, atau Syawal dalam kalender Hijriah, bukan sekadar nama dalam kalender. Ia merekam sejarah panjang asimilasi budaya—Islam, Hindu-Buddha, Jawa kuno, hingga pengaruh barat—dalam satu sistem penanggalan yang khas dan sarat makna. Setiap tahunnya, bulan kesepuluh ini hadir tak hanya sebagai penanda waktu, tetapi juga sebagai momen ritual, perayaan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai spiritual dan sosial masyarakat Jawa.

Lantas, apa makna bulan Syawal atau Sawal dalam kalender Jawa? Bagaimana seharah dan asal-usul penamaannya? Tradisi apa saja yang biasa dilakukan masyarakat Jawa pada bulan Sawal? Berikut adalah ulasannya yang dikutip dari berbagai sumber.

Sejarah, Makna dan Sakralitas Bulan Sawal

Keutamaan Puasa Enam Hari di Bulan Syawal

Dalam buku Seri Penemuan Kalender oleh Arnerlia F, seperti dikutip Kumparan, sebelum tahun 1633 Masehi, masyarakat Jawa masih menggunakan kalender Saka yang berbasis pergerakan matahari, warisan dari kebudayaan Hindu-Buddha.

Kemudian, pada tahun 1625 M (1547 Saka), Sultan Agung dari Mataram melakukan langkah besar dalam upaya Islamisasi di Jawa. Ia mengeluarkan dhawuh—sebuah dekret kerajaan—yang memerintahkan penggantian sistem kalender Saka dengan sistem Qamariah (bulan) seperti dalam Islam.

Transformasi tersebut secara resmi diberlakukan pada hari Jumat Legi, tahun baru Saka 1555 atau bertepatan dengan 1 Muharram 1043 H (8 Juli 1633 M). Menariknya, perubahan ini tidak mengatur ulang angka tahun. Kalender baru tetap meneruskan hitungan dari tahun 1555, menjaga kesinambungan administratif kerajaan.

Mengutip laman Gramedia, nama Sawal berasal dari "Syawal" dalam kalender Hijriah. Dalam masyarakat Jawa, bulan ini dimaknai sebagai "wurana" yang berarti wujud atau perwujudan. Sawal menjadi simbol pembuktian spiritual setelah sebulan penuh menjalani ibadah Ramadan.

Lebih dari itu, Sawal merupakan bulan kolektif. Masyarakat Jawa memanfaatkannya untuk berbagai upacara adat dan tradisi sakral yang menggambarkan rasa syukur, harapan, serta penghormatan.

Di sisi lain, kalender Jawa bukan sekadar alat hitung hari. Ia diyakini memiliki nilai kesakralan yang tinggi. Hari baik dan buruk ditentukan lewat perhitungan rumit yang disebut petungan. Pernikahan, khitan, pembangunan rumah hingga perjalanan jauh, biasanya tak lepas dari penghitungan kalender ini.

Seperti dijelaskan Tri Aji Budi Harto dalam Petangan Jawi, kalender ini memiliki dimensi spiritual yang dipercaya bisa memengaruhi nasib dan keseimbangan hidup. Karenanya, meski hidup di era modern, banyak masyarakat Jawa masih menjunjung tinggi sistem penanggalan ini sebagai bagian dari tradisi, mores, dan folkways.

Tradisi Masyarakat Jawa saat Bulan Sawal

Di Solo dan Yogyakarta, Grebeg Syawal menjadi puncak tradisi yang paling dinanti. Gunungan berisi hasil bumi diarak dari dalam keraton menuju masjid agung dan diperebutkan masyarakat. Ini adalah simbol berbagi berkah dan harapan akan kemakmuran setelah sebulan penuh berpuasa.

Di Cirebon, peringatan Sawal dilangsungkan lewat ziarah massal ke Astana Gunung Sembung pada hari ke-8 Syawal. Tradisi ini mempererat hubungan antarwarga sekaligus menjadi momen mengingat jasa para leluhur.

Warga Talunkacang, Gunung Pati, Semarang, memiliki tradisi unik bernama Sesaji Rewanda, di mana kera-kera di Goa Kreo diberi makan sebagai bentuk syukur. Tradisi ini juga menyatu dengan ritual bersih desa dan pertunjukan budaya.

Lebaran Ketupat, yang dirayakan sepekan setelah Idulfitri, menjadi waktu untuk saling memaafkan dan memperkuat tali silaturahmi. Di berbagai daerah, ketupat hadir tak hanya sebagai makanan, tapi simbol pengampunan dan harapan baru.

Di Semarang, ada tradisi Ketupat Tauge atau Ketupat Jembut, sajian khas berisi tauge dan sambal kelapa yang diperebutkan oleh anak-anak. Beberapa ketupat berisi uang receh, menciptakan keceriaan dan mengajarkan nilai berbagi.

Di Pekalongan, warga membuat lopis raksasa—makanan dari ketan yang dibagikan kepada masyarakat. Lopis ini menjadi lambang solidaritas dan semangat gotong royong.

Di Demak, khususnya Desa Bungo, tradisi Larung Sesaji menjadi bentuk sedekah laut. Warga mengarak sesaji ke laut sebagai rasa syukur atas hasil laut yang melimpah, diiringi festival kuliner dan pentas seni.

Di Madura, masyarakat menjalankan tradisi Ter-ater, yaitu mengantarkan makanan ke rumah tetangga dan kerabat sebagai bentuk kepedulian dan penghormatan pasca-Lebaran.

Di Banyuwangi, Suku Osing menyelenggarakan Barong Ider Bumi. Arak-arakan Barong keliling desa bertujuan untuk menolak bala dan membawa keberkahan. Ritual ini sudah dilakukan sejak abad ke-19.

Sementara di pesisir Pasuruan, tradisi Hias Perahu menyemarakkan suasana Lebaran Ketupat. Perahu-perahu nelayan dihias penuh warna dan diiringi berbagai lomba serta pentas seni, menjadikan pantai sebagai panggung kebudayaan rakyat. (*)

KEYWORD :Kalender Jawa Bulan Sawal Tradisi Jawa Bulan Syawal